1

足不出户,第二十六天。

家庭主妇们扬眉吐气,小区团购热火朝天。我生活如常,尼古拉斯送来一箱百事可乐,三金送来一公斤磨好的咖啡粉;前天,阿甘又骑车送来两袋椒盐花生米(以及两根火腿肠,两粒甜梨)。靠朋友们接济,此类不受官方鼓励的改善型需求大致得到满足,在此一并致谢。

站在二楼的阳台上,面前郁郁葱葱,那棵巨大的石榴树,枝繁叶茂。四周除了鸟鸣,没有别的声音。在这个小区住了十几年,第一次见到树上还有松鼠,肆无忌惮地跳来跳去。眼前这一切,就像午后艳阳下春天的乡野。

从阳台前望十几米,隔着防护墙,有一条小马路。马路上没有汽车,偶尔会有骑着电瓶车的快递小哥驶过。我被提醒着,楼下的草地,树上的松鼠,前面的马路,外面的世界,其实都离我很遥远。

这些日子里,上海人们小心翼翼的幽默和精湛的厨艺,都令我满怀敬意;这里人们追求咖啡可乐冰激凌的热情,也让我深感心有灵犀。然而,不可否认,对我们大多数人来说,这个春天已经擦肩而过。不管如何沉默不语,不管如何强颜欢笑,不管怎样用力调侃,几乎所有的人都在经历着一种煎熬。

无力,因为什么都做不了,无奈,因为说啥都没用处;悲哀,因为无人可以逃避,愤怒,因为常识不被接受;不安,因为未来充满未知,恐惧,因为天网疏而不漏。

这样的煎熬,不能说不是一种深深的痛苦。如果你没有感受到这种煎熬和痛苦,那请到此为止,无需再读。

可怕的从来都不是痛苦本身,而是对痛苦变得无感,是对痛苦的轻率忘记,是把痛苦当成常态,而不去追问痛苦的原因。对痛苦漠然的人,不会发现生命的真相;而对痛苦漠然的民族,将永远摆脱不掉巨大灾难的循环。

2

小时候,我生活在北方农村。上学是没有课桌的,小学时用土坯台子,初中才有了木板;读高中之前,我从来没在电灯下看过书;每个冬天,因为教室里没有取暖,我的手脚上都要生冻疮,直到来年春天才会愈合。

但那时并没怎么觉得痛苦。母亲是教师,属于公职人员,和农村其他孩子相比,我们至少不会挨饿。当别的孩子吃高粱面、玉米面和红薯面做成的窝头时,我是有馒头吃的。

很小年纪,我考大学去了北京。那时人们把大学生称为天之骄子,虽然因为个头小而自卑,但我从没思考过自己在童真岁月里失去过什么。毕竟儿时物质上的匮乏曾经是普遍性的,而当时作为稀缺品的优越,也很容易让一个少年忘乎所以。

真正给我带来冲击的却是到英国之后。令我震惊不已的,并非西方物质世界的丰富,而是发现我自己在专业之外几乎所有的领域都浅薄无知。

这种痛苦的发现,并非是源于我和西方人的交往。那时经常相聚的,更多是亚洲的同学,来自韩国、新加坡、台湾和香港。他们每个人都能叫出若干歌手或乐队的名字,他们熟悉几乎所有的卡通角色,他们知道很多我从没听说过的人和事。同学聚会,他们在一起可以谈笑风生,而我像个傻子一样,听不懂他们的玩笑,对他们都很熟悉的、年轻人热衷的、跨越了国界和民族的东西一无所知。

和他们一起,我想起了我的童年。在我对世界充满好奇的时候,在大脑像海绵一样可以吸收知识的时候,在最富幻想、最能想象的时候,我所听到的只有震耳欲聋的铿锵歌曲,我所看到的是满墙斑驳丑陋的大字报,我能读到的只有《艳阳天》和《金光大道》。我只看过样板戏,从来没看过迪斯尼。我所熟悉的语言贫乏而冰冷,我不知道这个世界上还有爵士和摇滚,还有传说中的天籁之音。

那种失落,是一种痛苦。因为我幼时的岁月曾被剥夺,我的心灵被大人们玷污,我梦想的翅膀被粗暴地折断,我错过了成长中最需要的营养。正因如此,无论如何,我都不会去怀念、更不会去颂扬那些愚昧的童年和青春,不管那时多么天真无邪,不管那时曾多么朝气蓬勃。

失去或被剥夺的时候并不感觉到痛苦,因为你和周围的人都一样。而认识到失去、意识被剥夺才是痛苦的。而且这种认识越晚,其痛苦便越深。但这种痛苦又绝非无益,它是一种觉醒,可以让人去改变,去寻找未来的路。

3

萧歌说他这些日子每天看电影,看来看去也都是些武打、战争、搞笑之类,没心情看深刻的东西。就我来说,也很少能静下来读书。只因4月23日是读书日,我强迫自己重读了维克多-弗兰克尔的小册子,Man’s Search for Meaning,《寻找生命的意义》。

弗兰克尔是奥斯维辛集中营的幸存者。他说,送进集中营之后,在目睹过最初残酷的兽行,并亲身经历非人的折磨和无时无刻的死亡威胁之后,他的很多同伴便进入一种漠然(Apathy)状态。现实变得模糊不清,每个人对周围发生的一切习以为常,日复一日,生活只是停留在寻求自我保全的“活着”状态。

悲剧是,忘却个人价值而进入动物性生存模式的囚犯,虽然感受到更少的痛苦,但集中营生活对他们“内在自我”的摧毁也会更彻底。他们失去信念,把一切交给命运,不再主动去做任何决定,甘于成为行尸走肉。可悲的是,相对于那些在集中营里还有精神追求的囚犯,失去自我意识的漠然者的存活率反而更低,因为他们丧失了信念的力量,不再抱有希望,最后选择了放弃。

我无意于将当前的煎熬和弗兰克尔受到的折磨相比,但同时也在提醒自己,绝不能以任何借口来否认当下的煎熬,不能停止对这种煎熬的质问,绝不能习惯于这样的日子。弗兰克尔说:对不正常环境的不正常反应,才是正常的行为。

人是一种很脆弱的动物,大部分情况下并不自知,总是不遗余力地要为自己生存的方式找出理由,来说服自己:生命并未虚度,也不曾被剥夺,自己在充实快乐着。其实,这些往往是可悲的自我欺骗,或只是到群体中去寻找一点可怜的优越感。

痛苦是有其意义的。所谓活在当下,不止是去体味当下的快乐,也包括去感受当下的痛苦。我们并不会像受虐狂那般去主动寻求痛苦,但当无力改变恶劣的环境,无法改变自己生存条件时,我们仍然有最后选择的自由。这个选择就是以什么样的姿态去接受痛苦,是否去追问痛苦的原因,如何在痛苦中丰富自己。面对不可控制的天灾人祸所造成的痛苦,是否屈从,是否记住,是蔑视还是漠然,是保持尊严还是忍受屈辱,这决定了我们成为什么样的人。

陀思妥耶夫斯基曾经在西伯利亚经历漫长的劳役,曾经被判处死刑,最后一刻在绞刑架下获得赦免。他后来说:我最怕的只有一件事,那就是配不上我所经历的痛苦。

现在正在经历的这种煎熬,与陀思妥耶夫斯基承受的苦难亦不可同日而语。但程度上的差异并不重要。在这样的日子里,所有的岁月静好只是自我欺骗,荒谬更不应成为理所当然。只有感受到痛苦,才能接近真相。人不应因为感到痛苦而自卑,而应该骄傲于在痛苦中挑战自己。他可能无法改变环境,但却永远可以改变自己。环境越是恶劣,人与人之间的区别就会越大,面具便越会被撕下来,露出人性的本来面目,使猪猡和圣者截然可分。

4

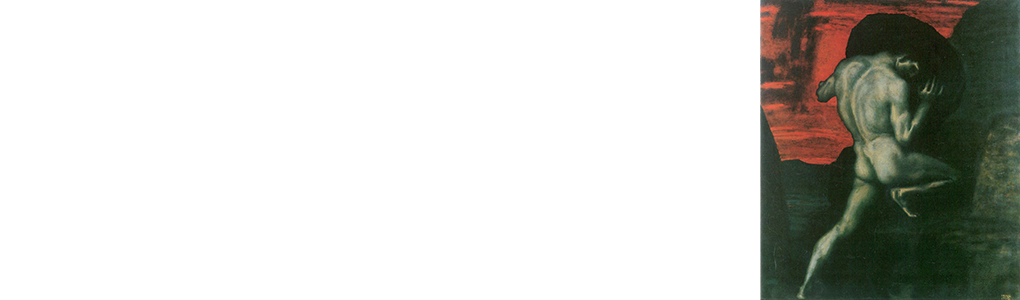

奥斯维辛集中营里,囚犯们透过铁丝网凝视夕阳西下。天边云卷云舒,渐渐从湛蓝变成了血红。长久沉默之后,一个囚犯喃喃自语:世界本来可以多么美好!

我的朋友何拓宇曾经在二十年中写过三首关于四月的诗,分别是:四月之序、四月之幕和四月之潮。再过两天是他的忌日,在此录下其中一首,以资纪念,也让我忆起本来的人间四月天。

四月之幕

by 何拓宇/1995年4月

多年

难忘那季节葱茏

草地上如歌的风

带来红桦白杨成长的苦味

赞美过你的兄弟

长眠在西山下果木青青的深处

他说过 春天洁白如玉

生命流逝

时光流逝

伤怀流逝

你看这月色下沙滩如银

白璧无瑕 了无痕迹

我不复追寻归去的流星

星辉都已汲取

无论身在哪里

望向黎明

海浪如大群白马奔驰而来

我们平静地谈起彼此的远方

仿佛经已别离

而你在草帽下柔柔地安睡

白云涌动在晨光海水之际

当候鸟飞翔天涯

我心里满满地漫溢了你

四月 岁月动人地盛开

生命无上美丽

虽然她 只有一次

(注:第一段中长眠西山下的兄弟,是诗人骆一禾,拓宇的同学、好友。)

2022.4.26 上海